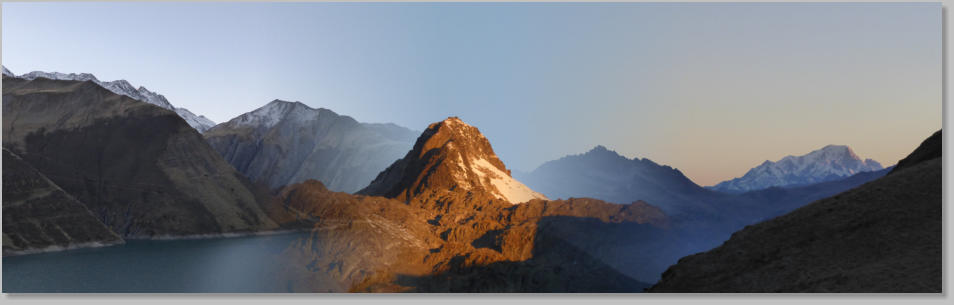

Un chemin vers les sens

Randonnées Pédestres

Damien Guyot

http://evasion.rando38.free.fr

Sommaire

Estimer le Temps de Marche d’une Randonnée (Page 1/2)

Mis à jour le: 17/02/2016

Mais pour quoi faire ?

En effet, on peut se poser légitimement la question ! Certains d’entre nous considéreront cette estimation comme une nécessité

évidente tandis que d’autres la trouveront complètement superflue ! Mais alors qu’en est-il ?

Il est vrai que la nécessité de cette estimation dépend avant tout de la difficulté de la randonnée que nous allons effectuer, de nos contraintes

propres, des personnes que nous accompagnons, ou tout simplement de notre curiosité. Par exemple, si nous souhaitons entreprendre une

randonnée à la journée qui ne présente pas plus de 300 à 400m de dénivelé positif, que nous sommes accompagnés par de bons marcheurs,

et que nous n’avons ni contrainte horaire, ni contrainte technique (randonnée sur un sentier bien balisé), on sait pertinemment qu’en

commençant à marcher pas trop tard le matin, nous aurons largement le temps de boucler notre randonnée avant la tombée de la nuit. Dans

ce cas, il peut être effectivement inutile de calculer son temps de marche sauf si on veut satisfaire sa curiosité !

En revanche, si on part faire une randonnée plus longue, présentant 1000m à 1500m de dénivelé positif avec des personnes plus ou moins

aguerries et que le groupe que nous encadrons comporte également des enfants, non seulement il conviendra mais il sera absolument

nécessaire d’estimer ce temps de marche :

•

Tout d’abord pour des raisons de confort : Il est très désagréable d’avoir à forcer le pas pour rentrer car on se rend compte

(un peu tard !) qu’on a mis beaucoup plus de temps qu’on ne pensait pour se rendre au sommet, ou encore de ne pas pouvoir

pique-niquer au magnifique belvédère qu’on avait repéré mais dans une zone forestière envahie par les mouches ! Les désagréments

liés à une mauvaise gestion de ce temps de marche peuvent être multiples et empêcher les participants de profiter pleinement et

sereinement de la randonnée.

•

Mais surtout pour des raisons de sécurité : Le but est de ramener tout le monde à bon port ! La montagne, bien que magnifique,

reste un milieu dangereux. Une mauvaise estimation du temps de marche peut conduire à des situations qui peuvent vite dégénérer,

comme se retrouver pris par la nuit où la progression devient alors compliquée sur un terrain accidenté, où la température peut tomber

drastiquement selon l’altitude à laquelle on se trouve, les éléments qui nous entourent (torrents, glaciers, …) et l’exposition au vent

qu’il peut y avoir. Sans équipement adéquat, compétences adaptées et une expérience de ce genre de situation, le groupe se met en

danger. Il n’est pas judicieux de compter aveuglément sur le téléphone portable pour appeler alors les secours car dans bon nombres

d’endroits, vous ne capterez pas de réseau ! Le premier acteur de votre sécurité et de celle des personnes qui vous accompagnent,

c’est vous ! Estimer le temps de marche vous aidera à contribuer à cette sécurité en réduisant les risques.

L’estimation du temps de marche est donc un exercice toujours recommandé pour préparer sa randonnée, et s’il peut être évité pour de

courtes randonnées où les risques sont faibles, il devient nécessaire pour des randonnées présentant plus de facteurs de risque (longueur,

enfants, technicité, niveau des personnes, saison, météo …).

Estimer le temps de marche permet de contribuer à garantir le confort et la sécurité des randonneurs

Au fait, c’est quoi le temps de marche ?

Son nom parle de lui-même ! Littéralement, c’est le temps que l’on met pour marcher. Mais est-ce le temps que l’on met pour faire

notre randonnée ? Et bien non ! Qui dit marcher, dit que nous sommes en mouvement. Ce temps de marche va donc comptabiliser le temps

que nous mettons pour nous mouvoir, tant sur le trajet de montée que de descente. Mais heureusement nous nous octroyons des temps de

pause sur le trajet et au sommet ! Durant ces temps de pause, nous ne sommes plus en mouvement (nous ne progressons plus sur l’itinéraire

de notre randonnée), et ces temps ne rentrent donc pas en compte dans le temps de marche. Le temps nécessaire pour faire notre randonnée

sera donc la somme du temps de marche (temps en mouvement) et des pauses (temps en stationnement).

Il est donc important de ne pas oublier les temps de pause en plus du temps de marche lorsqu’on veut estimer combien de temps durera la

randonnée afin de rentrer avant la nuit ! On peut facilement arriver à 2h de temps de pause sur de longues randonnées et selon les personnes

qui nous accompagnent, et un oubli de 2h sur notre heure de retour peut nous forcer à sortir les frontales !

Le temps de marche c’est le temps que l’on met pour progresser sur l’itinéraire de la randonnée

Quelles sont les facteurs qui rentrent en jeu dans cette estimation ?

Tout d’abord, il faut bien garder à l’esprit que nous nous attachons à estimer le temps que nous mettrons pour parcourir l’itinéraire de

notre randonnée, et qu’il ne s’agit pas d’un temps réel mais bien d’une estimation, le but étant de s’approcher au plus près du temps réel

que nous mettrons. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas calculer le temps réel que nous mettrons pour parcourir notre itinéraire ? La question

peut paraître candide mais permet de mettre en exergue les raisons de cette évidence ! Il faut bien comprendre que le temps de marche est

dépendant de multiples facteurs :

•

Les natures des terrains : Il est bien plus facile de progresser sur un bon sentier bien large plutôt que dans un immonde pierrier en

devers où les rochers se dérobent sous vos pas, ou sur un glacier ou un névé en neige plus ou moins dure ! Nous progresserons alors

beaucoup moins vite. L’itinéraire que nous allons emprunter peut être composé de ces différents terrains et la modélisation de

progression sur ces différents terrains reste très difficile à faire !

•

L’altitude : Pour la plus part d’entre nous, nous commencerons à avoir des difficultés pour progresser au-dessus des 3000m où nos

pas se feront plus lents dû à la raréfaction de l’oxygène. Pour une topologie équivalente (nature de terrain, pente), nous progresserons

moins vite à haute altitude qu’à basse altitude. Rentre en ligne de compte la capacité de réaction de notre corps face au manque

d’oxygène qui est variable d’une personne à l’autre.

•

L’état de forme : D’un jour à l’autre, l’état de forme peut varier (mauvaise nuit de sommeil, alimentation mal adaptée, soucis

personnels, …). Ainsi vous pouvez parcourir 2 fois le même itinéraire à 2 jours d’intervalle et mettre des temps complètement différents.

•

La charge : Vous avancerez bien sûr moins vite si vous portez un sac à dos de 15kg qu’un sac de 6kg !

•

Les personnes qui composent le groupe de marche : Lorsqu’on est en groupe, on avance à la vitesse du plus lent. Lorsqu’il y a des

enfants, d’autres critères comme la stimulation et la gestion de l’effort rentrent en ligne de compte et sont difficiles à prévoir.

...

La liste de ces critères, que nous appellerons « facteurs variables », peut être longue et montre qu’une modélisation du calcul du temps de

marche peut vite devenir une usine à gaz ! C’est pourquoi il est compliqué de calculer un temps réel à coup sûr et qu’on parle donc

d’estimation. Mais alors comment peut-on estimer un temps de marche au plus juste, compte tenu de tous ces facteurs variables ?

Il faudra faire appel à l’expérience, à la connaissance de soi et du terrain ! Contrairement à ces facteurs variables, il y a des « facteurs fixes »

qui vont nous permettre d’estimer ce temps de marche en concentrant l’ensemble des « facteurs variables » dans une seule variable :

la vitesse moyenne de marche sur un terrain plat !! Et pour que notre estimation soit la plus juste possible, il suffira alors d’apprendre à

estimer cette vitesse de marche sur terrain plat en fonction de ces « facteurs variables » (charge, forme, nature de terrain, altitude, …).

Et ces facteurs fixes alors ?! Et bien ils sont relativement réduits puisqu’ils se comptent au nombre de 2 :

•

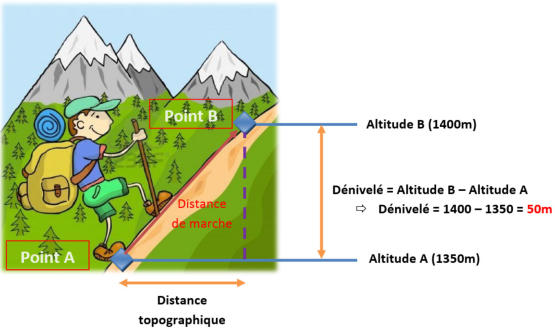

La distance topographique : C’est la distance mesurée sur une carte. Il faut savoir que les distances représentées sur les cartes

topographiques, comme les cartes IGN, ne tiennent pas compte du relief, et sont donc des distances dites horizontales ou projetée à

plat (au niveau de la mer), et ne représentent pas les distances réelles de marche.

•

Le dénivelé : C’est la différence d’altitude entre 2 points A et B : Altitude B – Altitude A, A étant le point de départ et B le point

d’arrivée. En montée B étant plus haut que A, la différence d’altitude sera donc positive. On parle de dénivelé positif noté D+.

En revanche, à la descente, B étant plus bas que A, la différence d’altitude sera donc négative. On parle de dénivelé négatif noté D-.

Et donc, comment le calcule-t-on ?

Principe de la méthode :

Pour calculer cette estimation, nous devons dans un premier temps modéliser mathématiquement la progression d’un randonneur R

se déplaçant du point A au point B sur un plan incliné (parcours réel), puis dans un deuxième temps ramener cette progression à un

parcours équivalent à plat (parcours modélisé).

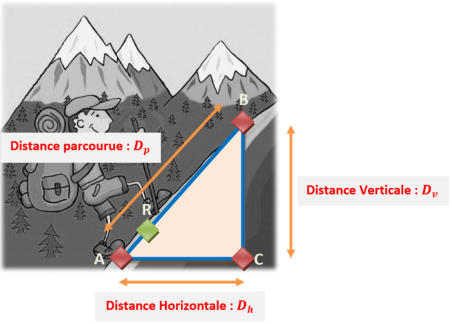

Parcours réel :

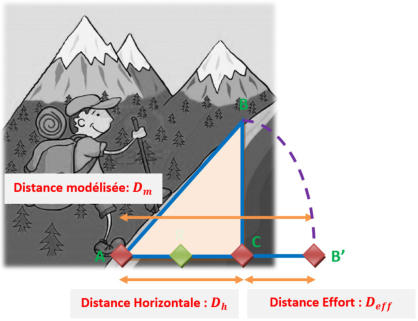

Parcours modélisé :

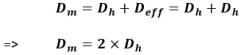

La distance de parcours modélisée sera donc égale à la somme de la distance Horizontale et de la distance effort

représentant la distance horizontale équivalente à l’ascension de la distance verticale .

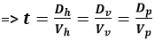

Une fois le parcours modélisé, il suffira alors de déduire le temps de marche t en divisant la distance par votre vitesse de marche à

plat :

est propre à chaque randonneur et devra être estimé en fonction des facteurs variables

est le résultat de l’ensemble des facteurs fixes (Distance topographique et Dénivelé) et sera calculé par la modélisation

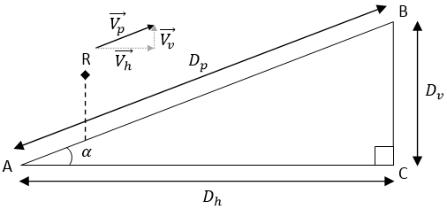

Modélisation du parcours réel :

Le randonneur R parcours la distance reliant le point A au point B, en un temps t et à une vitesse moyenne . Ce déplacement

correspond à une distance topographique et à un dénivelé .

: Angle du plan incliné avec le plan horizontal

: Distance Horizontale (topographique)

: Distance Verticale (Dénivelé)

: Distance Parcourue (Distance de Marche)

: Vitesse de Parcours (Vitesse de Marche sur le plan incliné)

: Composante Horizontale du vecteur de Vitesse

: Composante Verticale du vecteur de Vitesse

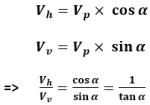

Le déplacement du randonneur sur le plan incliné occasionne à la fois un déplacement horizontal et vertical dans le temps, ce qui revient à

dire que sa vitesse de déplacement se compose d’une vitesse horizontale et verticale.

Le vecteur de vitesse de parcours , ayant pour sens AB, et pour direction le plan incliné, est donc égale à et a pour

norme .

L’angle d’inclinaison du vecteur par rapport au plan horizontal est le même que le plan AB, puisque sa direction est la même que celle du

plan AB, soit l’angle .

La norme des composantes vectorielles de se définit donc comme suit :

Dire que le randonneur aura parcouru la distance en un temps t et à une vitesse , implique qu’il aura parcouru d’une part la

distance à la vitesse en ce même temps t, mais également qu’il se sera élevé d’une distance à la vitesse toujours en ce

même temps t :

Le randonneur a donc mis un temps t pour s’élever d’une distance à la vitesse .

Mais quelle distance horizontale aurait-il pu parcourir à la place ?

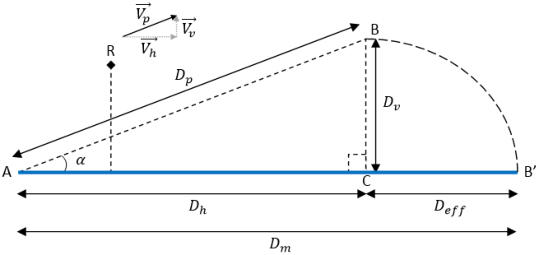

Passage au parcours modélisé :

La distance effort horizontale correspond donc à la distance verticale parcourue en un temps t. Cette distance aurait donc

été parcourue en un temps t selon la composante horizontale de la vitesse , soit :

Puisque t est également le temps mis pour parcourir la distance à la vitesse ,

Or nous avions vu que:

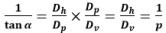

On en déduit donc que:

De plus : et

Donc,

où p représente la pente en % du plan incliné.

Or

Le temps de marche t sera donc égale à :

En pratique, comment applique-t-on la méthode de modélisation ?

On se rend compte, qu’une fois le parcours modélisé, l’estimation du temps de marche devient très aisé puisqu’il ne dépend plus que de

la distance topographique relevée sur la carte et de notre vitesse de marche à plat.

Cependant cette estimation se fait entre un point A et un point B. Si nous prenons comme point A le parking du départ et comme point B le

sommet, aurons-nous une estimation du temps de marche correcte ? Il est très probable que non et ceci pour 2 principales raisons :

•

Sur le parcours d’ascension au sommet, nous pouvons avoir des tronçons de plat et des tronçons de descente. Or cette modélisation

n’a présenté jusque-là que l’étude d’un cas de montée !

•

Les tronçons de montée n’auront pas tous la même pente et partir sur une pente moyenne risque d’être très approximatif

L’approche consiste donc à découper notre parcours en tronçons de même nature et de même grandeur:

•

Délimiter des tronçons où on ne fait que monter ou que descendre ou qu’être sur le plat

•

Délimiter des tronçons où la pente est assez proche (écartement des lignes de niveau sur la carte IGN assez similaires)

Une fois notre parcours découpé en tronçons, il suffit d’appliquer la méthode de modélisation à chaque tronçon pour connaître son temps de

parcours, et de finalement additionner le temps de parcours de chaque tronçon pour connaître le temps de parcours total.

3 natures de tronçon :

La montée : Vitesse de marche à utiliser :

C’est notre cas d’étude. Il suffit d’appliquer la méthode telle quelle

Le plat : Vitesse de marche à utiliser :

C’est le cas le plus simple puisqu’il n’est pas nécessaire d’appliquer la méthode de modélisation. Il suffit de diviser la distance

topographique par notre vitesse de marche

La descente : Vitesse de marche à utiliser : 1,6 ×

Il suffit d’appliquer la méthode de modélisation mais avec une vitesse supérieure. On estime la vitesse de

descente à 1.6 fois la vitesse de montée (ou de marche sur le plat).

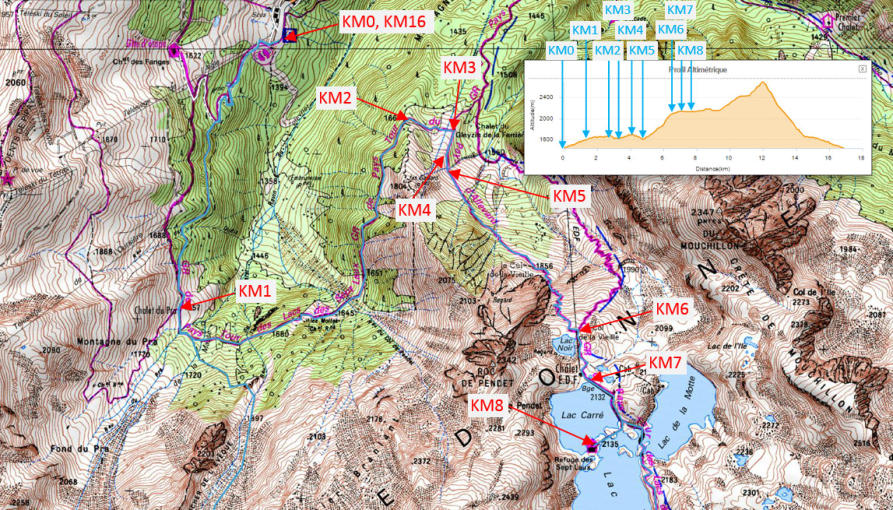

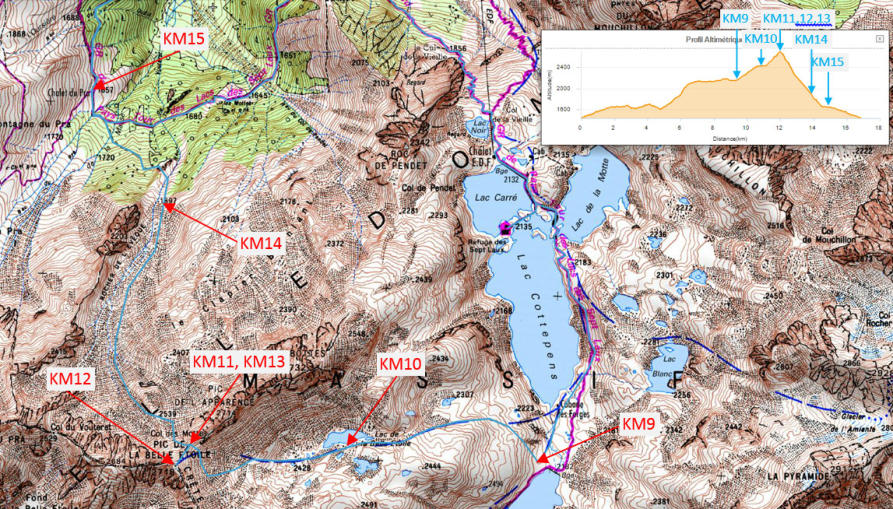

Méthode :

1.

Je trace mon parcours sur une carte IGN (papier ou sur )

2.

Je repère les points kilométriques qui délimitent mes tronçons, en respectant la règle des mêmes natures et mêmes grandeurs

3.

Je relève ces points kilométriques (et les altitudes correspondantes si je veux tracer un profil altimétrique)

4.

Je calcul le temps de marche pour chaque tronçon

5.

Je fais la somme des temps de chaque tronçon pour connaître le temps de parcours total

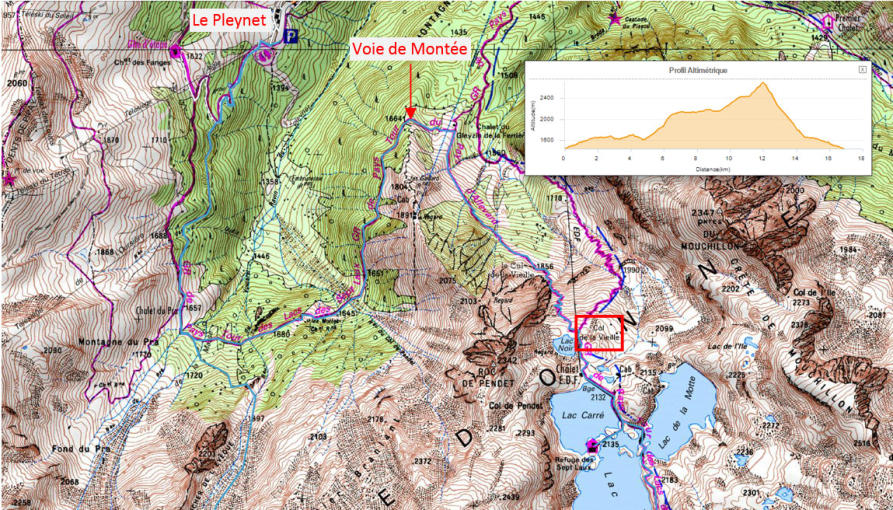

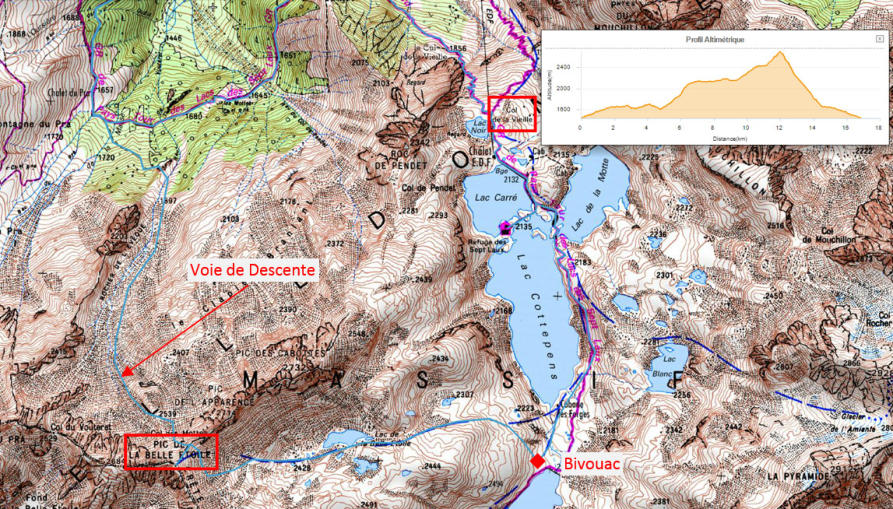

Etude d’un cas pratique : Le Pic de la Belle Etoile (Belledonne) en bivouac

Profil :

Dénivelé D+ : 1437m

Jour 1 :

Départ : Le Pleynet (1450m)

Voie de montée : Le Col de la Vieille (2100m)

Arrivée : Bivouac au Lac de Cos (2193m)

Jour 2 :

Départ : Bivouac au Lac de Cos (2193m)

Voie de montée : Lac de la Belle Etoile (2432m)

Sommet : Pic de la Belle Etoile (2718m)

Voie de descente : Le Clapier Branlant

Arrivée : Le Pleynet (1450m)

1.

Je trace mon parcours sur une carte IGN

2.

Je repère les points kilométriques qui délimitent les tronçons

Page 1

Page 2