Un chemin vers les sens

Randonnées Pédestres

Damien Guyot

http://evasion.rando38.free.fr

Sommaire

L’Organisation du Secours en Montagne

Mis à jour le: 06/08/2014

L’organisation du secours en montagne présente une indéniable complexité pour diverses raisons. Plusieurs

types de services assurent de facto les missions de secours en montagne : au sein de l’appareil de l’Etat, des

unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationales mais aussi, dans certains cas, des effectifs de sapeurs-pompiers des services

départementaux d’incendie et de secours (SDIS). De plus, les plans de secours qui prévoient les modalités d’intervention de ces unités et

services sont arrêtés à l’échelle départementale alors que la délimitation des massifs ne coïncide pas avec les frontières administratives des

départements concernés. Enfin, du fait de l’histoire brillante à laquelle il se rattache, du haut degré de technicité qu’il requiert et des risques

qu’il peut comporter, le secours en montagne est une source de prestige pour les services chargés de l’assurer qui explique qu’ils y soient

fortement attachés au point d’entrer parfois en concurrence.

A la différence des secours sur le domaine skiable, confiés aux communes, le secours en montagne relève de l’organisation des secours par

l’Etat dans des zones d’intervention où celui-ci pallie l’incapacité de fait des communes d’agir. Les secours ainsi engagés par l’Etat sont par

définition gratuits, aucune compensation financière n’étant demandée aux communes ou aux personnes secourues ; leur volume est dix fois

moindre que ceux des secours sur le domaine skiable, mais relèvent d’une zone de risque bien plus forte, à la différence du domaine skiable

qui apparaît très sécurisé (181 décès en montagne en 2011, contre 13 morts sur le domaine skiable).

3 Acteurs Principaux:

A l’origine, le secours reposait sur le bénévolat des sociétés de montagne et des compagnies de guides. Après-guerre,

l’insuffisance de ce dispositif amène les pouvoirs publics à réagir, à la suite de drames ayant fortement marqué l’opinion (notamment la

mort des alpinistes Vincendon et Henry dans le massif du Mont-Blanc en décembre 1956). Prenant acte des difficultés spécifiques au

secours en montagne et de l’ampleur indispensable des engagements de moyens, la circulaire du 21 août 1958 du ministère de l’intérieur

organise le secours en montagne. Elle définit le secours en montagne comme une application du plan ORSEC dans laquelle les services

de l’Etat sont actionnés par le préfet, qui élabore un plan de secours départemental spécifique.

Les CRS - Les Compagnies Républicaines de Sécurité (sections et détachements de montagne):

Egalement connu aujourd’hui sous le nom de “Sécurité Civile”, les CRS, initialement déployées dans les Alpes dans l’après-guerre

pour la surveillance des chantiers de barrages et des frontières, vont s’intégrer au dispositif. Les CRS ne feront pas évoluer leur dispositif,

la seule modification notable étant la création du détachement d’Albertville en 1990.

La Gendarmerie Nationale (PGHM: Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne):

La gendarmerie crée son premier groupe spécialisé de haute montagne (GSHM) à Chamonix le 1er novembre 1958. D’autres unités

sont mises peu à peu en place, d’abord en réponse aux besoins les plus immédiats, puis selon une logique d’exhaustivité visant à couvrir

l’intégralité des sites concernés : Alpes (Chamonix 1958, Grenoble 1962…), Pyrénées (Savignac-les-Ormeaux 1971, Oloron-Sainte-Marie

1974…), Vosges (Munster 1985).

Les Sapeurs-Pompiers - SDIS (Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours):

Dix ans après la loi Montagne, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours va renforcer

l’émergence des sapeurs-pompiers dans le secours en montagne. Avec la départementalisation des corps de sapeurs-pompiers, on assiste

à un développement des moyens locaux de secours, alors qu’à l’origine le secours en montagne initié par la circulaire de 1958 était

marqué par un constat d’insuffisance de tels moyens pour ce type d’intervention ; parallèlement, l’élaboration des schémas

départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) va donner l’occasion aux SDIS, en identifiant un « risque montagne »,

de défendre leur légitimité à intervenir.

2 Domènes d’intervention:

Le secours en montagne s’exerce dans deux domaines distincts: d’une part, le domaine skiable où l’organisation des secours, en

vertu du code général des collectivités territoriales (articles L. 2212-1 à L. 2212-9), est assurée sous la responsabilité du maire qui

l’exerce le plus souvent par délégation donnée au gestionnaire de remontées mécaniques ; d’autre part, le domaine spécifique au

« secours en montagne » où, depuis 1958, l’Etat, constatant l’incapacité matérielle des communes à intervenir, s’est substitué à elles en

prenant en charge l’organisation des secours sous la responsabilité des préfets de département.

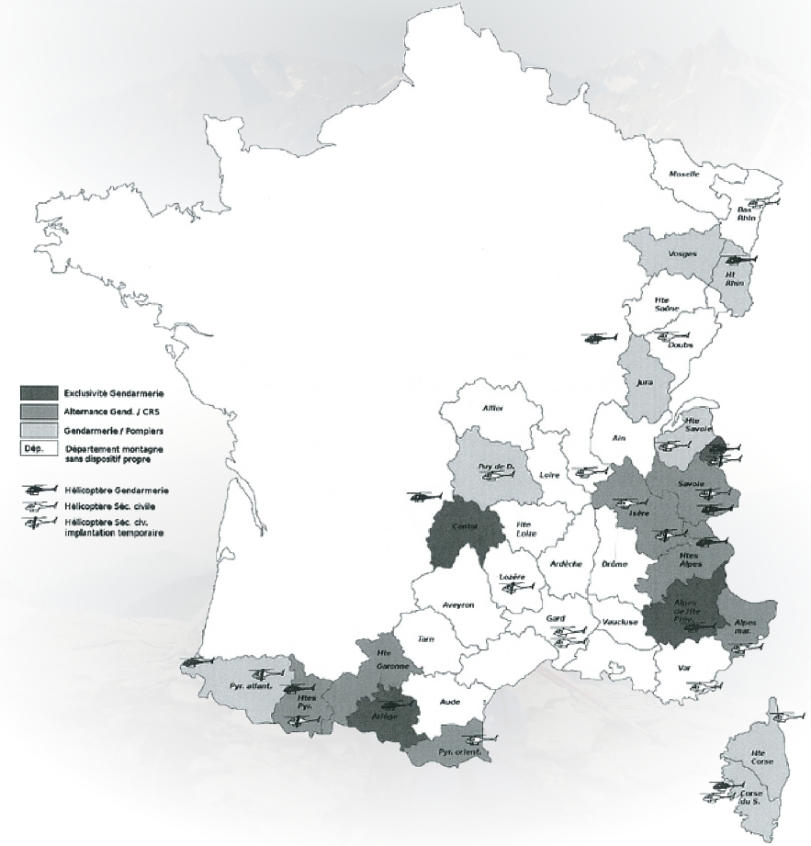

Carte des régimes de secours en montagne définis par les plans de secours départementaux:

Le massif alpin est marqué par le régime d’alternance hebdomadaire entre les personnels des CRS et les gendarmes, dans quatre

départements (Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes). A l’origine, ce système d’alternance fut expérimenté en Isère avant d’être

étendu aux départements limitrophes. Le calendrier de semaines d’alternance est arrêté conjointement au niveau national par les services

centraux des deux forces dans un objectif de cohérence interdépartementale. Cette dernière est renforcée, du côté des CRS, par le

commandement unique existant à l’échelle de la CRS Alpes. Les plans de secours présentent de nombreuses particularités locales, comme

dans le massif du Mont-Blanc ou en Haute-Savoie qui sont des zones exclusives d’intervention de la gendarmerie.

Huit hélicoptères relevant pour moitié de la gendarmerie et de la sécurité civile sont stationnés dans l’ensemble des départements du

massif ; s’y ajoutent ceux susceptibles d’intervenir en renfort depuis les départements limitrophes (Rhône, Var). Ce dispositif est

complété en saison par le renfort d’hélicoptères privés (deux en Savoie, un en Isère).

Traitement d’une alerte:

La circulaire du 6 juin 2011 a prévu la disparition des numéros de secours en montagne à 10 chiffres correspondant aux

permanences d’alerte des PGHM ou des sections de CRS (Numéro encore actif pour le département de l’Isère: 04 76 22 22 22).

Le numéro d’urgence européen 112 doit être promu numéro de droit commun des alertes et pris en charge au niveau du CTA-CODIS

(Centre de Trairtement des Appels - Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours) des Sapeurs-Pompiers, s’il n’est pas

déjà interconnecté avec le CRRA (Centre de Réception et de Régulation des Appels) du SAMU.

Ainsi, quel que soit le canal d’arrivée (112, 15, 18), toute alerte doit être directement répercutée à l’ensemble des services

participant au secours en montagne dans le département.

Le Secours en Montagne est-il Gratuit ?:

Pour les secours en montagne, deux textes sont actuellement en vigueur : un de 2004 sur la modernisation de la Sécurité civile

qui garantit la gratuité des secours et un texte de février 2002 qui laisse la possibilité de faire payer les usagers.

Le premier assure la gratuité des secours en montagne par le biais des organismes publics comme les pelotons de gendarmerie de haute

montagne (PGHM), la Sécurité civile ou les Sapeurs-Pompiers spécialisés dans les milieux périlleux… La facture est gérée par le Service

départemental d’incendie et de secours (SDIS), indirectement payé par les impôts du contribuable.

Cependant, la loi de 2002 précise que les communes ont gardé la possibilité de faire participer les secourus : "Les communes peuvent

exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours

consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette

participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses."

Ces factures peuvent atteindre 15 000 euros en cas d’intervention d’un hélicoptère par exemple. La facture est allégée si l’individu

possède une assurance spécifique. Si vous avez souscrit à une assurance assistance, il faut la contacter avant les actes médicaux.

Attention à la mauvaise surprise si vous n’êtes pas assuré, car vous ne pouvez pas choisir si l’hélicoptère qui vient vous secourir est

public ou privé. Cependant, moins d’inquiétude pour les périodes estivales car les services privés n'interviennent que sur les domaines

skiables lorsque ceux-ci sont ouverts.

Les actes médicaux restent payants dans tous les cas. La majeure partie est couverte par votre mutuelle et l'assurance maladie, selon

votre régime. Pour le reste c'est à l'accidenté de s'en acquitter.

CRS

-

Les Compagnies Rébublicaines de Sécurité

(Sécurité Civile)

Gendarmerie Nationale

-

Pleton de Gendarmerie de Haute Montagne

(PGHM)

Sapeurs-Pompiers

-

Services Départementaux d’Incendie et de Secours

(SDIS)

Emploi d’Hélicoptères

Emploi d’Hélicoptères

Secours en Montagne

Domaine Skiable

Organisme secourant Privé

Organisme secourant Public

CDAU

(Centre Départemental

d’Appels d’Urgence)

CTA - CODIS

(Centre de Trairtement

des Appels - Centre

Opérationnel Départemental

d'Incendie et de Secours)

CRRA

(Centre de Réception et

de Régulation des Appels)

112

18

15

Sapeurs-Pompiers

SAMU